REPRODUCCIONES 001

HORMONAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR

Las hormonas sexuales intervienen en el desarrollo de un feto, en la diferenciación de los sexos, en los cambios que aparecen en el cuerpo, durante la pubertad y en la reproducción. Aunque el término “hormona sexual” se refiere a las hormonas esteroideas sexuales (principalmente, andrógenos de las glándulas suprarrenales, estrógenos, progesterona y testosterona), hay un conjunto enorme de hormonas que las gónadas, la glándula hipófisis, el hipotálamo y la placenta fabrican y secretan y que desempeñan un cometido muy importante en el sistema reproductor. Los problemas endocrinos que afectan al sistema reproductor son relativamente frecuentes. Por ejemplo, la esterilidad, que es, a menudo, el resultado de una alteración de alguna glándula endocrina, afecta a, aproximadamente, diez por ciento de la población

1. DESARROLLO FETAL DE LOS ÓRGANOS REPRODUCTORES Y DIFERENCIACIÓN DE LOS GENITALES

El sexo de una persona puede describirse como un hecho genético (XX es un genotipo femenino y XY es un genotipo masculino), como un reconocimiento de las gónadas (ovarios frente a testículos) y como un rasgo fenotípico (apariencia externa de “feminidad” o de “masculinidad”). Aunque el sexo “genético” queda determinado en el momento de la concepción, el feto permanece indeterminado, en términos de sexo gonádico, durante la cinco semanas primeras de su desarrollo (Figura 1).

1.1. Desarrollo Del Sexo Gonádico

Las gónadas indiferenciadas se desarrollan en testículos, bajo el control del gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y. El desarrollo completo del sexo de las gónadas requiere muchos otros genes del mismo cromosoma Y y de varios cromosomas autosómicos. Hacia las semanas octava a novena del desarrollo, las células intersticiales de Leydig empiezan a segregar testosterona. Por otro lado, el desarrollo de los ovarios empieza hacia la semana novena de la gestación y requiere la presencia de dos cromosomas X. Las células germinales, dentro de los ovarios, dan origen a las oogonias, que proliferan y entran, pronto, en meiosis y el estado de oocito primario se inicia entonces, cuando la meiosis se detiene, hasta que vuelva a activarse durante los ciclos sexuales, después de la pubertad. Los ovarios bien desarrollados comienzan a producir los estrógenos.

Durante la etapa indiferenciada del desarrollo de un feto, dos pares de conductos, los conductos de Wolff (conocidos, también, como conductos mesonéfricos) y los conductos de Müller (llamados, también, conductos paramesonéfricos), se desarrollan en ambos sexos (Figura 1). Los conductos de Wolff se desarrollan, bajo la influencia de la testosterona, hacia estructuras masculinas, como epidídimo, conductos deferentes y vesículas seminales. Mientras tanto, el factor inhibidor para los conductos de Müller, una hormona glucoproteica dimérica, secretada por las células de Sertoli de los testículos de un feto, causa la disolución de los conductos de Müller. La combinación de esas dos series de fenómenos lleva al desarrollo del sistema reproductor masculino. En ausencia de testículos y de sus secreciones, los conductos de Müller no desaparecen y se desarrollan y forman las trompas de Falopio, el útero y la parte superior de la vagina, mientras que los conductos de Wolff se degeneran.

1.2. Desarrollo Del Sexo Genital

Los genitales externos están, también, presentes, en forma indiferenciada, durante la primera etapa del desarrollo (Figura 2). La diferenciación empieza a partir de nueve a diez semanas de gestación. En ausencia de andrógenos, los genitales femeninos se formarán. En el feto masculino, la testosterona producida por los testículos y segregada hacia la circulación se convierte en dihidrotestosterona, en las estructuras genitales primitivas; la dihidrotestosterona estimula la formación de los genitales masculinos (la conversión de testosterona en dihidrotestosterona no está implicada en la acción de la testosterona sobre la diferenciación de los conductos de Wolff).

1.3. Sexo Fenotípico

El sexo fenotípico es la apariencia externa de feminidad o de masculinidad. Mientras el sexo genético está basado en la presencia del genotipo XX o del fenotipo XY y el sexo de las gónadas está determinado por genes específicos en el cromosoma X y por varios genes autosómicos, el sexo fenotípico se desarrollará en respuesta a las hormonas que las gónadas produzcan. Los genitales externos masculinos se formarán en presencia de testosterona; si no hay testosterona, la forma genital femenina prevalecerá. Otros caracteres fenotípicos de feminidad son promovidos por la ausencia de andrógenos y la presencia de estrógenos. En personas con síndrome por insensibilidad a los andrógenos, por ejemplo, los receptores para andrógenos no existen y el fenotipo femenino se manifiesta, a pesar de que el genotipo sea XY.

2. PUBERTAD

La zona reticulada de las glándulas suprarrenales comienza a producir hormonas esteroideas androgénicas, un año o dos años antes de que la pubertad se inicie. Las andrógenos principales de las glándulas suprarrenales son la androstenediona y la des hidro epi androsterona. Ese fenómeno se denomina “adrenarquía” y define a la pubertad. La secreción de andrógenos que las glándulas suprarrenales empiezan a producir da lugar a:

Acné y sebo en la piel,

Aparición de vellos en las axilas,

Aparición de vellos en el pubis

Olor del cuerpo de adulto.

2.1. Regulación De La Pubertad Con Hormonas

La glándula hipófisis y el hipotálamo deben madurar, para que la pubertad se produzca, realmente. La secreción del decapéptido, hormona liberadora de gonadotropinas, desde el hipotálamo, aumenta y se vuelve pulsante, mientras el hipotálamo se hace menos sensible a la retro acción negativa de los esteroideos sexuales. La hipófisis comienza, entonces, a secretar pulsos de las gonadotropinas, hormona estimulante de los folículos y hormona luteinizante, que, a su vez, estimulan a las gónadas, para que maduren y comiencen a sintetizar hormonas sexuales. El estradiol (el estrógeno principal o “la hormona estrogénica”) y la progesterona son las hormonas predominantes que las mujeres producen, mientras que la testosterona es la hormona esteroidea sexual principal que los varones producen. Las hormonas androgénicas de las cortezas de las glándulas suprarrenales continúan teniendo una función en la pubertad y, en las mujeres, siguen obrando, después de la pubertad (los efectos de los andrógenos de las glándulas suprarrenales son eclipsados por los efectos de la testosterona, en los varones). Parte de la testosterona se convierte, en los varones, en estradiol y esta última hormona tiene una acción importante en la pubertad masculina. Los cambios en la anatomía y en las funciones, que ocurren en la pubertad, son resultados de las acciones de varias hormonas:

Las gónadas maduran y comienzan a sintetizar y a liberar hormonas esteroideas sexuales, como resultado del aumento de la secreción de las gonadotropinas.

Otros órganos genitales y sexuales maduran, estimulados, principalmente, por el estradiol, en las mujeres y por la testosterona, en los varones.

Los caracteres sexuales secundarios (caracteres de “feminidad” o de “masculinidad”, no asociados directamente con la reproducción) se desarrollan. Esos caracteres incluyen a cambios específicos de cada sexo, en la distribución de los vellos en las caras y el los cuerpos, el desarrollo de las mamas, la distribución de la grasa en los cuerpos, el desarrollo de los músculos y los tonos de las voces. Los estrógenos son responsables, principalmente, de los rasgos femeninos, mientras que la testosterona es el estímulo principal para que los caracteres sexuales masculinos se desarrollen.

Período de crecimiento rápido (“estirón”). Ese hecho se atribuye, principalmente, al estradiol y en los dos sexos; las hormonas estrogénicas causan un crecimiento acelerado de los huesos largos y promueven, también, el cierre de las placas epifisarias de esos huesos y, por tanto, el fin del aumento de la altura.

3. ENDOCRINOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL FEMENINO Y DEL CICLO REPRODUCTOR FEMENINO

Una mujer adolescente tendrá su primera menstruación, en el fin de la pubertad, un fenómeno llamado menarquía y comenzarán sus ciclos menstruales, que continuarán hasta su menopausia y que estarán interrumpidos sólo por los embarazos. Esos ciclos duran un promedio de veintiocho días y constan de tres fases (Figura 3):

Fase folicular: reconocible por la proliferación del endometrio del útero y por el desarrollo de los folículos de los ovarios.

Fase ovulatoria: durante la cual el folículo que ha madurado completamente se rompe y libera a un óvulo.

Fase lútea: en la que las células foliculares se transforman en un cuerpo lúteo y en la que el endometrio vuelve a proliferar. Si un óvulo no se implanta, porque no está fecundado, el cuerpo lúteo desaparece y se produce la regla, durante la cual el endometrio que había proliferado se descama y tiene lugar una hemorragia, durante un período de tres a cinco días.

3.1. Fase Folicular

El desarrollo de los folículos, en un ovario, se muestra en la Figura 4. Durante cada ciclo, después del inicio de una menstruación (se cuenta, por consenso, a partir del primer día de sangrado, como “primer día del ciclo”), varios folículos ováricos primordiales empiezan a sufrir un desarrollo nuevo, bajo la influencia de la hormona estimulante de los folículos y se usa, por eso, el término “fase folicular”, para describir a la primera mitad del ciclo. En los folículos en desarrollo, la hormona luteinizante estimula a las células de la teca interna, las cuales comienzan a secretar andrógenos y las células de la capa granulosa, de los folículos, transforman a esos andrógenos en estradiol. La hormona estimulante de los folículos estimula a esa conversión. El estradiol impulsa al endometrio, que vuelve a proliferar y estimula al desarrollo de las glándulas y al crecimiento de las arterias espirales del endometrio, como preparación para que un óvulo fecundado se implante, posiblemente. La fase folicular se llama, también, por esa razón, fase de proliferación. El estradiol estimula, además, a las glándulas del cuello uterino, para que produzcan un moco más licuado, para que el semen pueda llegar hasta el útero. Uno de los folículos predominará, en el fin y llegará a ser un folículo maduro (llamado, también, “folículo de De Graaf”) y los otros folículos se degenerarán.

Durante la fase folicular, esas hormonas están controladas por un sistema de retroacción negativa (Figura 5A). La hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante se segregan con un patrón pulsante, bajo la influencia de la secreción pulsante de hormona liberadora de gonadotropinas, desde el hipotálamo. El estradiol, producido por las células de la capa granulosa del ovario ejerce una retroacción negativa sobre la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas desde el hipotálamo y sobre la secreción de gonadotropinas desde la parte anterior de la glándula hipófisis. Las células de la capa granulosa de un folículo en desarrollo segregan, además, una hormona peptídica, la inhibina, que ejerce efectos de retroacción negativa, sobre todo, sobre la secreción de la hormona estimulante de los folículos.

3.2. Fase Ovulatoria

Hacia el fin de la fase folicular, la cantidad de estradiol aumenta hasta un valor, con el que desencadena una retroacción positiva (Figura 5B). La cantidad de hormona luteinizante aumenta y la cantidad de hormona estimulante de los folículos aumenta, también, aunque en un grado menor, en la mitad del ciclo y un ovario libera a un óvulo maduro, el cual es transportado, por la acción de los cilios, hacia una trompa de Falopio (Figura 3). Es interesante que cada óvulo maduro va alternándose en los ovarios, cada mes, pero, si a una mujer le queda, solamente, un ovario que funciona, ese ovario único producirá, normalmente, un óvulo maduro en cada mes.

3.3. Fase Lútea

En la fase lútea siguiente del ciclo, el folículo roto sufre una involución y el cuerpo lúteo se forma. Las células de la capa granulosa se convierten en células de la granulosa luteínica y las células de la teca interna se convierten en células de la teca luteínica; las primeras producen inhibina, progesterona y, en medida menor, estradiol y las segundas continúan produciendo andrógenos. Ese sistema vuelve, entonces, a ejercer una retroalimentación negativa, ejercida por los estrógenos, la inhibina y la progesterona (Figura 5A). El endometrio vuelve a proliferar y a secretar, por la acción de la progesterona. La fase lútea se denomina, también, fase secretadora, por esa razón. La secreción del cuello uterino se vuelve más espesa y los espermatozoides no pueden nadar hacia el útero. La concepción debe producirse al cabo de un día o de dos días, después de la ovulación, debido a que el óvulo es viable, solamente, durante un período corto, después de la liberación del folículo de De Graaf (normalmente, la concepción ocurre, mientras el óvulo está siendo transportado en la trompa de Falopio). Si, hacia el fin de la fase lútea, no hay embarazo, la secreción de esteroides y de inhibina disminuye y la menstruación vuelve a aparecer.

4. IMPLANTACIÓN Y EMBARAZO

Como hemos comentado, ya, la fecundación al óvulo tiene lugar en la trompa de Falopio. Cuando un espermatozoide penetra en un óvulo, la segunda división meiótica se completa (todos los oocitos se detienen en la primera división meiótica, hasta que una mujer alcanza la pubertad; el “óvulo maduro”, liberado durante cada ciclo, sufre otro desarrollo y se estanca en la primera división meiótica, hasta que un espermatozoide penetra en él). Se inicia, entonces, la división meiótica del óvulo fecundado y un blastocisto se forma. Unos cinco días después de la fecundación, el blastocisto empieza a implantarse en el endometrio del útero; la sucesión de fenómenos desde la maduración de un folículo, hasta la implantación de un blastocisto, se muestra en la Figura 6.

La placenta está formada por las células del trofoblasto del blastocisto y por las células deciduales, que se formaron a partir del endometrio. Las células del trofoblasto segregan una hormona conocida como gonadotropina coriónica humana, que tiene las mismas acciones que la hormona luteinizante tiene. La hormona gonadotropina humana “rescata” al cuerpo lúteo de la regresión que, en otro modo, ocurriría en el fin del ciclo menstrual, en manera que la síntesis del estradiol y de la progesterona continúa y, así, la proliferación y la secreción del endometrio se mantienen, para apoyar al embarazo. La hormona gonadotropina coriónica es importante, en ese aspecto, durante el primer trimestre del embarazo. La placenta comenzará a secretar, en el segundo trimestre, cantidades grandes de estrógenos (principalmente, estriol) y progesterona, que respaldarán al útero.

5. ENDOCRINOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

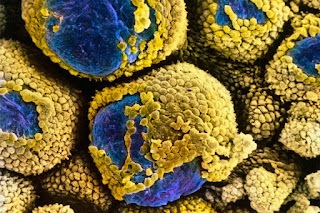

La esteroidogénesis y la gametogénesis tienen lugar en los testículos. La espermatogénesis ocurre en el interior de los túbulos seminíferos de los testículos, mientras que las células de Leydig, localizadas entre esos túbulos, producen testosterona (Figura 7). Las células de Sertoli, que se hallan en los revestimientos de los túbulos seminíferos, sintetizan la hormona inhibina. Las células de Sertoli proporcionan la estructura sobre la cual las células germinales masculinas se desarrollan y segregan el líquido que impulsa a los espermatozoides, a través de los túbulos seminíferos, hacia el epidídimo (donde los espermatozoides maduran) y donde los espermatozoides se almacenan, hasta que se eyaculan. Una célula de Sertoli forma uniones estrechas, que proporcionan una barrera “hemato testicular”, que protege al desarrollo de los espermatocitos, contra daños posibles por substancias nocivas que circulan en la sangre.

5.1. Regulación Endocrina De Las Funciones De Los Testículos

Las funciones de los testículos (espermatogénesis y esteroidogénesis) están reguladas por la glándula hipófisis y por el hipotálamo (Figura 8). El núcleo hipotalámico segrega hormona liberadora de gonadotropinas hacia la circulación porta de la hipófisis (la hormona liberadora de gonadotropinas se libera como pulsos, en las mujeres y en los varones) y estimula, a continuación, a las células gonadotropas de la hipófisis, para que liberen hormona estimulante de los folículos y hormona luteinizante. La hormona luteinizante estimula a la etapa primera de la síntesis de testosterona (conversión de colesterol en delta cinco pregnenolona, por el citocromo P11A10), mientras que la hormona estimulante de los folículos actúa sobre las células de Sertoli, donde estimula a la síntesis de la proteína fijadora de andrógenos, que, a continuación, se une a la testosterona y estimula a la espermatogénesis en los túbulos seminíferos (Figura 7). La retroacción negativa del eje hipotálamo, hipófisis y testículos se debe a que la testosterona inhibe a la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas y de hormona luteinizante y la inhibina, que las células de Sertoli producen, inhibe a la secreción de hormona estimulante de los folículos.

5.2. Acciones De La Testosterona Que No Afectan Al Aparato Reproductor

Además de las acciones de la testosterona, fuera del sistema reproductor, en la pubertad y que expusimos antes, son, también, acciones de la testosterona el aumento de la masa muscular, el desarrollo del patrón masculino de la distribución de los pelos y de la calvicie y la voz grave. Algunas de las acciones de la testosterona dependen de que se convierta en dihidrotestosterona (diferenciación de los genitales, desarrollo y crecimiento de la próstata, distribución de los vellos masculinos y calvicie, por ejemplo), mientras que otras son efectos directos de la testosterona.

6. PREGUNTAS PARA REPASO

¿Cuál substancia estimula, directamente, a la formación de los genitales masculinos, durante el desarrollo de un feto?.

Androstenodiona.

Des hidro epi androsterona.

Di hidro testosterona.

Estrona.

Testosterona.

¿Cuál hormona estimula, principalmente, al crecimiento acelerado, que ocurre en la pubertad?.

Calcitonina.

Di hidro testosterona.

Estradiol.

Testosterona.

Vitamina D.

¿Cuál hormona estimula a la conversión de andrógenos en estradiol, en las células de la capa granulosa de un folículo?.

Hormona estimulante de los folículos.

Hormona luteinizante.

Hormona para el crecimiento.

Oxitocina.

Prolactina.

¿En cuál etapa de la gametogénesis se han parado las células germinales, en una mujer, durante la pubertad?.

Cigoto.

Oocito primario.

Oocito secundario.

Oogonia.

Óvulo.

La hormona inhibina tiene un efecto de retroacción negativa sobre la liberación de:

Hormona estimulante de los folículos.

Hormona liberadora de gonadotropinas.

Hormona luteinizante.

Prolactina.

Testosterona.

Comentarios